PRODUCT CLASSIFICATION

更新时间:2025-09-25

更新时间:2025-09-25  浏览次数:239

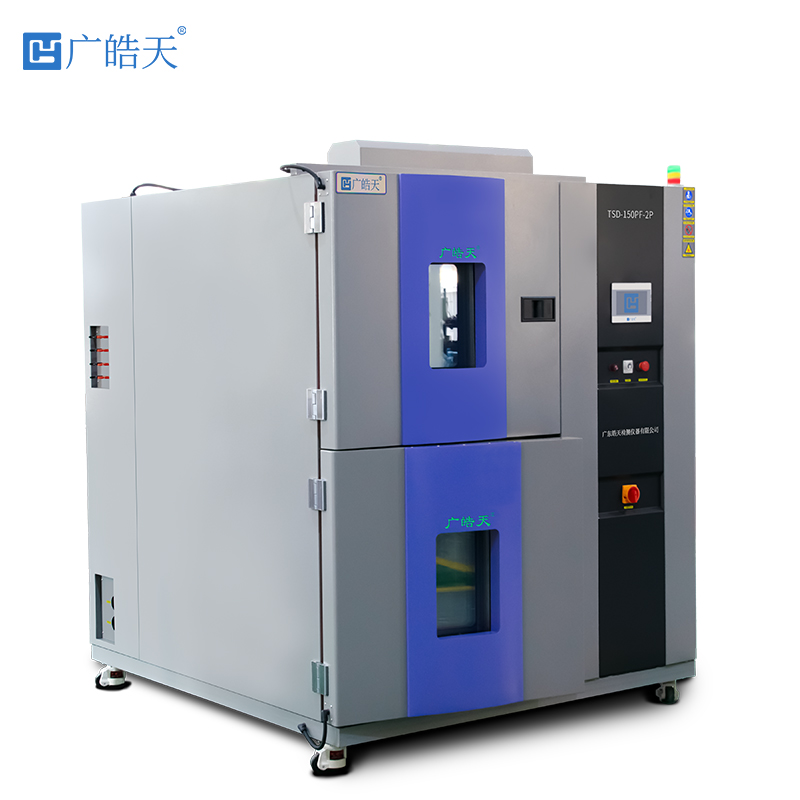

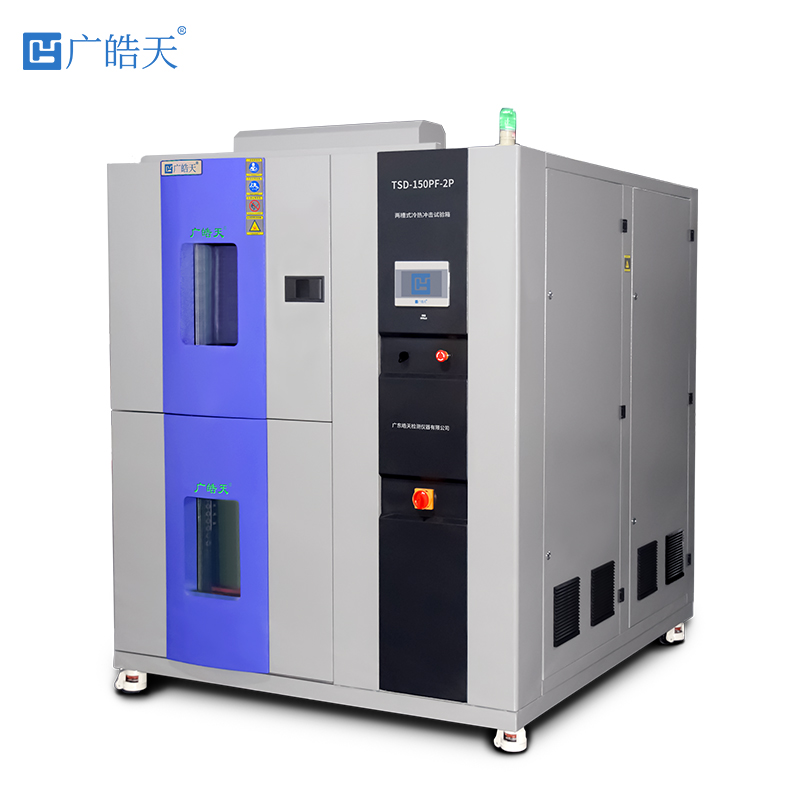

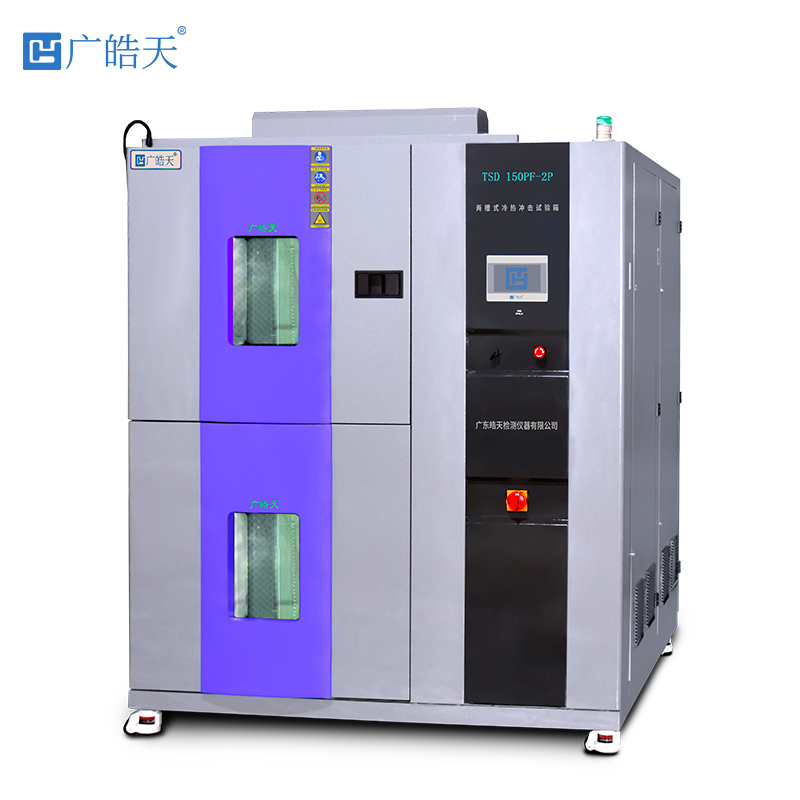

浏览次数:239随着电子芯片向消费电子、汽车电子、航空航天等领域深度渗透,其面临的温度环境愈发极限 —— 车规芯片需承受发动机舱 - 40℃~125℃的骤变,航空航天芯片更需应对 - 55℃~150℃的严苛工况。温度骤变引发的材料热应力,是导致芯片焊点开裂、封装分层、电气性能漂移的核心诱因,据行业数据统计,30% 以上的芯片失效源于温度应力相关缺陷。两箱式冷热冲击试验箱凭借 “双腔独立控温 + 极速温变" 的技术特性,成为模拟极限温度环境、提前暴露芯片潜在缺陷的关键设备,其技术性能直接决定芯片可靠性测试的精准度与有效性。

双循环协同制冷:高温循环先将样品热负荷降至 - 10℃~0℃的过渡温区,再由低温循环接力降温至目标值,使 100℃至 - 60℃的温度转换时间缩至分钟级,较传统单循环设备效率提升 60%;

高精度样品转移系统:主流采用气缸驱动吊篮式或伺服电机导轨式结构,转移时间≤5 秒,针对 BGA 等精密封装芯片,可升级为≤3 秒的高速转移模块;通道门配备双重硅胶密封条,开启时间≤3 秒,结合位移传感器实时校准,定位精度达 ±0.5mm,有效减少温度串扰;

动态热负荷补偿:通过 PT100 铂电阻传感器(精度 ±0.1℃)实时监测箱内温度,控制系统根据温差动态调节压缩机转速与电子膨胀阀开度,将温度波动控制在 ±1℃以内,较传统设备的温度控制精度提升 67%。

消费电子芯片(如手机处理器):遵循 JEDEC JESD22-A104 标准,采用 - 40℃~85℃循环,循环次数 50-100 次(量产筛选)或 500 次(可靠性验证);

车规芯片(如车载雷达芯片):符合 AEC-Q100 标准,温度范围扩展至 - 40℃~125℃,循环次数≥1000 次,以覆盖汽车全生命周期的温度应力;

航空航天芯片:参照 MIL-STD-883 标准,温度区间达 - 55℃~150℃,驻留时间延长至 60 分钟,确保芯片在太空极限环境下的稳定性。

测试前预处理与设备校准:芯片需在 25℃±3℃、50%±10% RH 的标准环境中静置 24 小时,消除前期环境干扰;采用精度 ±0.1℃的铂电阻温度计进行 9 点校准(箱内均匀分布),确保温度均匀性≤±2℃,避免局部温差影响测试结果;

样品固定与信号连接:使用聚四氟乙烯或陶瓷材质夹具(热阻≤1.5K/W),定位精度 ±5μm,确保芯片引脚与测试探针精准对接;夹具设计需避开芯片散热通道,防止机械应力与热阻干扰;

测试中监测与失效检测:通过热电偶矩阵(芯片表面 + 内部封装)实时记录温度响应,当芯片结温与环境温差≤2℃时启动计时;测试后采用 30 倍光学显微镜检测≤5μm 的焊点微裂纹,通过 Keysight B1500 半导体参数分析仪测量漏电流(Ioff≤1nA@125℃),结合泰瑞达 J750 等 ATE 系统实现 99.9% 的功能覆盖率验证,全面评估芯片可靠性。