一、汽车中控屏紫外线老化测试的核心价值

汽车中控屏的老化失效与紫外线辐射存在直接关联。自然环境中,紫外线占太阳总辐射量的3%~5%,但能量高,可破坏材料分子结构。中控屏的保护玻璃、液晶层、背光模组及外壳塑料等组件,长期暴露于紫外线照射下会发生一系列劣化反应:高硼硅保护玻璃可能出现裂纹或透光率下降,液晶分子排列紊乱导致显示模糊,LED背光源的抗辐射涂层失效引发亮度衰减,ABS外壳则会出现泛黄、脆化。

传统自然暴露测试需1~3年才能获得结果,难以满足汽车行业快速研发的需求。紫外线加速老化试验箱通过浓缩紫外线光谱、提升辐照强度,可将老化周期缩短至数百小时,测试效率提升数十倍。某车企数据显示,经过加速老化测试的中控屏,市场返修率降低40%以上,充分印证了该测试环节对提升产品可靠性的核心价值。

二、测试设备的技术架构与关键参数

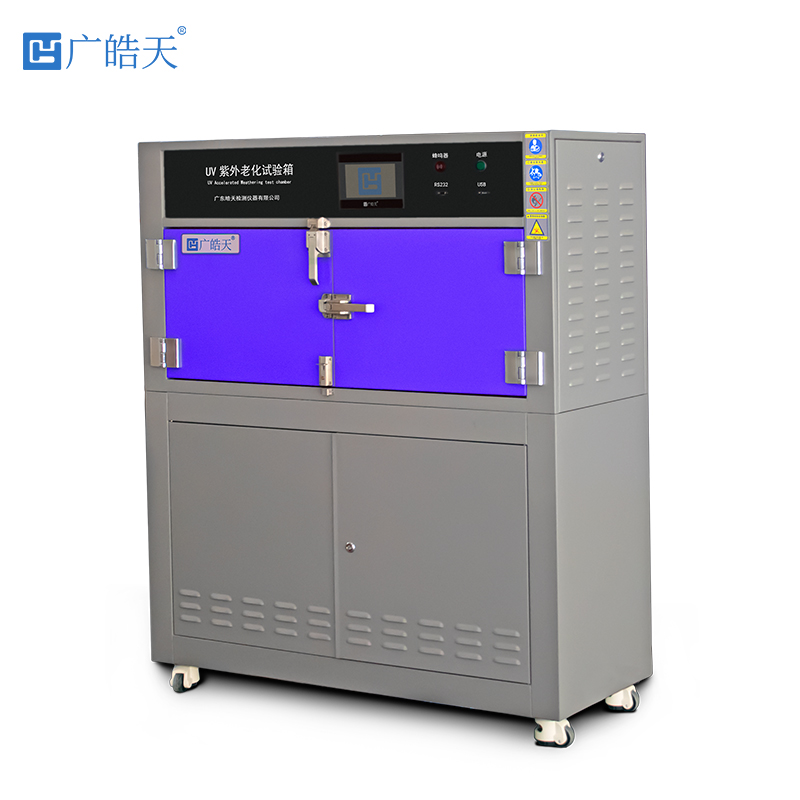

用于汽车中控屏测试的紫外线加速老化试验箱,需具备精准的环境模拟能力和稳定的运行性能,其核心技术架构包括光源系统、温湿度控制系统、监测模块及控制系统四部分。

光源系统是设备核心,需匹配自然紫外线光谱特性。主流设备通常配备UVA-340和UVB-313两种荧光灯管:UVA-340波长范围315~400nm,能精准模拟户外阳光中的紫外线光谱,适用于长期耐候性测试;UVB-313波长280~315nm,能量更高,可快速暴露材料缺陷,用于快速筛选试验。设备的辐照度范围需达到0.35~1.2W/m²可调,灯管中心距离70mm,与样品间距50mm,确保辐照均匀性。

温湿度控制系统需模拟昼夜交替的冷凝环境,温度范围覆盖常温+10~70℃,波动度≤±0.5℃;湿度≥90%RH,均匀度≤±2%RH。这种温湿协同作用能还原车辆露天停放时的“日晒-冷凝"循环,更真实地模拟材料老化过程。监测模块采用Pt-100黑板温度传感器,实时监控样品表面温度,避免局部过热导致的测试偏差。控制系统则通过7英寸真彩触摸屏实现程序编辑,支持120组程序存储,每组可设100段循环,满足不同标准的测试需求。

三、汽车中控屏的标准化测试流程与评价体系

中控屏的紫外线加速老化测试需遵循严格的标准化流程,核心参考ISO 4892-3《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》和SAE J2020《使用荧光UV和冷凝装置加速汽车外部材料的暴露》两大标准,具体流程分为样品准备、参数设定、过程监控和结果评估四阶段。

样品准备阶段需选取完整中控屏组件或关键部件切片,尺寸统一为75mm×150mm标准规格,确保样品具有代表性。测试前需对样品进行预处理:在23℃、50%RH环境下放置48小时,测量初始性能数据,包括透光率(采用分光光度计)、色差(通过标准色卡比对)、触控响应速度及外观状态。

参数设定需根据测试目的匹配标准要求:若按SAE J2020标准评估户外耐候性,需采用UVA-340灯管,辐照度0.6W/m²,温度60℃,湿度90%RH,执行“8小时光照+4小时冷凝"的循环模式,总测试时长通常为720小时(模拟3年户外使用)。若进行快速缺陷筛查,可选用UVB-313灯管,辐照度提升至1.0W/m²,测试时长缩短至240小时。

结果评估采用多维度指标体系:外观方面,检查是否出现裂纹、泛黄、涂层脱落,泛黄等级需达到GB/T 250-2008标准中的3级以上;光学性能方面,透光率下降幅度≤5%,色差ΔE≤1.5;功能方面,触控响应延迟≤100ms,显示亮度衰减≤10%,无黑屏、白屏等故障。

四、行业应用案例与问题解析

某新能源车企在中控屏研发阶段,采用紫外线加速老化试验箱开展专项测试,有效解决了批量交付后的显示褪色问题。该企业测试方案为:选用UVA-340灯管,执行720小时“光照-冷凝"循环,测试后发现某批次中控屏色差ΔE达到2.8,超出合格标准。通过拆解分析,定位问题为保护玻璃的防紫外涂层厚度不足(仅8μm),无法有效阻隔紫外线。后续将涂层厚度提升至12μm后,再次测试色差ΔE降至1.2,满足使用要求。

另一案例中,某车企针对中控屏白屏故障开展老化测试,在UVB-313灯管1.0W/m²辐照下,48小时后样品出现白屏现象。检测发现,高温高湿环境下,水汽侵入液晶层导致分子排列紊乱,同时背光模组的导光板因紫外线照射出现微裂纹。通过优化密封结构(采用IP65级防水设计)和更换抗紫外导光板材料(添加0.5%纳米TiO₂),故障问题解决。

五、测试优化建议与发展趋势

为提升测试准确性与针对性,需从三方面优化:一是设备校准,每6个月使用标准辐照度计对灯管进行校准,更换灯管后需重新验证均匀性;二是样品处理,对于集成触控功能的中控屏,测试时需连接测试工装,实时监控触控性能,避免静态测试遗漏功能失效风险;三是多因素耦合,可结合高低温试验箱,开展“紫外线+温度冲击"复合环境测试,更贴近实际使用场景。

未来,紫外线加速老化测试将向智能化、精准化方向发展。一方面,通过集成AI视觉识别系统,实现外观缺陷的自动检测与等级判定,提升评估效率;另一方面,结合材料基因组技术,建立“辐照参数-老化机制-性能衰减"的关联模型,实现老化寿命的精准预测,为中控屏材料选型和结构设计提供更直接的技术支撑。

您的位置:

您的位置: 更新时间:2025-10-17

更新时间:2025-10-17  浏览次数:236

浏览次数:236